Ohrmilben beim Hund gehören zu den häufigsten Parasiten, die den äußeren Gehörgang befallen. Sie verursachen starken Juckreiz und Entzündungen und können unbehandelt zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Erfahren Sie hier alles über Symptome, Ursachen, Behandlung und Vorbeugung!

Inhaltsverzeichnis:

- Wenn der Hund ständig den Kopf schüttelt…

- Was sind Ohrmilben?

- Wie infizieren sich Hunde mit Ohrmilben?

- Diagnose: Welche Symptome hat mein Hund bei Ohrmilben?

- Können Ohrmilben beim Hund auf den Menschen übertragen werden?

- Wie werden Ohrmilben beim Hund behandelt?

- Gibt es mögliche Komplikationen bei der Behandlung?

- Können Ohrmilben beim Hund vorgebeugt werden?

- FAQ – Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ohrmilben beim Hund

Wenn der Hund ständig den Kopf schüttelt…

Beginnt Ihr Hund plötzlich immer wieder mit heftigem Kopfschütteln, kratzt sich auffällig häufig an den Ohren und reagiert empfindlich auf Berührungen in diesem Bereich? Dann steckt möglicherweise mehr dahinter als nur eine kleine Reizung. Diese Anzeichen können auf einen Befall mit Ohrmilben hinweisen.

Häufig wird der Befall erst relativ spät bemerkt, nämlich dann, wenn sich dunkles, krümeliges Ohrsekret bildet oder ein auffälliger Geruch aus dem Ohr dringt. Doch je länger die Milben im Ohr bleiben, desto größer ist die Gefahr einer sekundären Infektion – und damit einer schmerzhaften Ohrenentzündung beim Hund. Entsprechend wichtig ist eine gute Ohrhygiene, damit Sie einen Ohrmilbenbefall früh bemerken und so die Behandlung vereinfachen und Ihrem Vierbeiner Schmerzen ersparen.

Was sind Ohrmilben?

Ohrmilben gehören zu den häufigsten Hundeparasiten, sind jedoch nicht wirtsspezifisch und befallen beispielsweise auch Katzen. Es handelt sich um winzige Spinnentiere, die sich schnell vermehren und bevorzugt im äußeren Gehörgang ansiedeln. Dort beißen sie in die dünne Haut des Innenohrs und sammeln ihre Nahrung: Blut, Gewebeflüssigkeit und Hautschuppen. Dabei lösen sie mit ihrem Speichel und ihren Ausscheidungen einen unangenehmen Juckreiz, Hautirritationen und sogar Entzündungen aus.

Besonders oft tritt die weltweit verbreitete Milbenart Otodectes cynotis auf, die besonders leicht von einem Tier auf das nächste übertragbar ist. Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt, zum Beispiel beim Kuscheln, Spielen oder gegenseitigen Putzen. Darum sind Hunde mit engem Kontakt zu Artgenossen oder anderen Vierbeinern (junge Hunde, Tiere aus dem Tierheim oder Hunde, die in einem Mehrtierhaushalt leben…) besonders gefährdet, befallen zu werden.

Steckbrief von Ohrmilben:

- Größe: 0,3-0,5 Millimeter (mit bloßem Auge kaum sichtbar)

- Entwicklungszyklus: ca. 3 Wochen vom Ei bis zur adulten Milbe

- Wirt: Vor allem Hunde, Katzen oder Füchse

- Lebensraum: Äußerer Gehörgang, selten angrenzende Hautpartien

- Ernährung: Hautzellen, Gewebsflüssigkeit

- Vermehrung: Innerhalb weniger Wochen – hohes Ansteckungsrisiko

Sind Ohrmilben gefährlich?

Auch wenn Ohrmilben beim Hund (im Gegensatz zu beispielsweise Zecken) keine Erreger für zusätzliche Erkrankungen übertragen, sollten sie keinesfalls unterschätzt werden. Unbehandelt können sie ernsthafte gesundheitliche Folgen für Ihren Liebling haben:

- Wunden durch Selbstverletzung: Betroffene Hunde leiden unter dem starken Juckreiz und kratzen sich oft heftig an den Ohren, was zu Wunden führen kann. In der Regel verursacht der Juckreiz und die folgende Selbstverletzung des Hundes den größten Schaden.

- Entzündungen im Ohr: Die Reizung durch die Milben und vor allem durch das Kratzen mit den Pfoten kann Entzündungen im äußeren Gehörgang auslösen, die oft mit Schmerzen und Schwellungen einhergehen.

- Sekundärinfektionen: Das geschädigte Gewebe bietet Bakterien und Pilzen einen idealen Nährboden. Wenn sie sich ansiedeln, befeuern sie die Entzündung und die Behandlung wird komplizierter.

- Gleichgewichtsstörungen: In seltenen Fällen kann es bei fortgeschrittener Entzündung zu einer Beteiligung des Mittelohrs kommen, wodurch das Gleichgewicht beeinträchtigt werden kann.

- Gehörprobleme: Bei starkem oder chronischem Befall kann das Hörvermögen vorübergehend beeinträchtigt sein.

Wie infizieren sich Hunde mit Ohrmilben?

Ohrmilben werden meist durch direkten Kontakt mit bereits infizierten Tieren übertragen – oft genügt schon ein kurzes Spielen oder enges Zusammenliegen. Auch gemeinsam genutzte Gegenstände wie Spielzeug oder Kissen können die Parasiten übertragen – so eine indirekte Übertragung kommt allerdings relativ selten vor. Typische Ansteckungsorte sind Mehrtierhaushalte, Tierheime, Tierpensionen, Hundeschulen und Hundewiesen. Zu typischen Ansteckungsquellen zählen die Hundemutter für ihre Welpen, Streuner und Wildtiere, Liegeplätze (Körbchen, Kissen, Decken…), Fellpflege-Utensilien (Bürsten, Kämme…), Transportboxen und Autositze sowie (in sehr seltenen Fällen) Kleidung und Hände von Menschen.

Wichtig: Zeigt ein Tier Anzeichen für Ohrmilben, sollten weitere Tierkontakte zunächst vermieden und alle anderen Tiere im Haushalt ebenfalls untersucht und bei Bedarf mitbehandelt werden – nur so lässt sich eine erneute Ansteckung vermeiden.

Diagnose: Welche Symptome hat mein Hund bei Ohrmilben?

Ein Befall macht sich meist durch typische Anzeichen bemerkbar – sowohl im Verhalten des Vierbeiners als auch am Ohr selbst.

Die wichtigsten Symptome im Überblick:

- Juckreiz: Ständiges Kratzen an den Ohren, oft bis zur Selbstverletzung

- Kopfschütteln: Auffällig häufig, teils ruckartig

- Dunkles Ohrsekret: Krümelig, trocken, erinnert an Kaffeesatz

- Rötung & Schwellung: Entzündete Haut im Gehörgang

- Geruch: Faulig, säuerlich oder süßlich

- Unruhe oder Reizbarkeit: Besonders bei Berührung der Ohren

- Hörprobleme: Bei starkem Befall – der Hund reagiert nicht mehr gut auf Geräusche

Achtung: Diese Symptome sind zwar typisch für einen Milbenbefall im Ohr, können aber auch auf andere Erkrankungen wie Pilzinfektionen, Fremdkörper oder bakterielle Ohrenentzündungen hinweisen. Daher ist ein Tierarztbesuch unerlässlich. Nur dort kann eine sichere Diagnose gestellt werden.

In der Regel erfolgt diese in drei Schritten: Gibt es im Vorgespräch Hinweise (vor allem in Form von Symptomen) auf einen Befall, wird das Ohr untersucht, beispielsweise auf Entzündungen. Eindeutig identifizierbar sind Milben spätestens im dritten Schritt, bei dem ein Ohrabstrich unter dem Mikroskop untersucht wird.

Zuerst wird die Tierärztin / der Tierarzt eingehende Fragen zum Verlauf und zu den aufgetretenen Symptomen stellen. Im Anschluss folgt eine gründliche körperliche Untersuchung des ganzen Hundes – nicht nur des Ohrs. Dies ist wichtig, um mögliche andere Ursachen für den Juckreiz ausschließen zu können. Weitere Untersuchungen, wie etwa ein Ohrabstrich, der unter dem Mikroskop untersucht wird, sichern die Diagnose.

Übrigens: Auch Hunde mit atopischer Dermatitis (allergische Hautentzündung) neigen zu Ohrenentzündungen oder zeigen diese sogar als einziges Krankheitssymptom.

Können Ohrmilben beim Hund auf den Menschen übertragen werden?

Die Sorge ist verständlich, die Gefahr jedoch gering. Ohrmilben sind zwar nicht streng wirtsspezifisch, aber auch nicht zoonotisch, das heißt, sie befallen zwar mehrere Tierarten, aber keine Menschen. Nur in sehr seltenen Fällen kann es zu vorübergehenden Hautreaktionen kommen, wenn Milben durch engen Kontakt auf die menschliche Haut gelangen. Typische Beschwerden sind dann juckende Hautstellen, kleine Pusteln oder Rötungen, vor allem bei empfindlichen Personen wie Kindern, älteren Menschen oder immungeschwächten Personen. Ein dauerhafter Befall mit Ohrmilben ist beim Menschen jedoch nicht möglich.

Mit einfachen Hygienemaßnahmen lässt sich das ohnehin geringe Risiko für Menschen weiter senken. Dazu gehört:

- gründliches Händewaschen nach dem Kontakt mit dem Hund

- regelmäßiges Waschen von Hundedecken, Kissen und Spielzeugen

- Vermeidung von engem Körperkontakt, insbesondere im Gesichtsbereich, bis die Behandlung abgeschlossen ist

Wie werden Ohrmilben beim Hund behandelt?

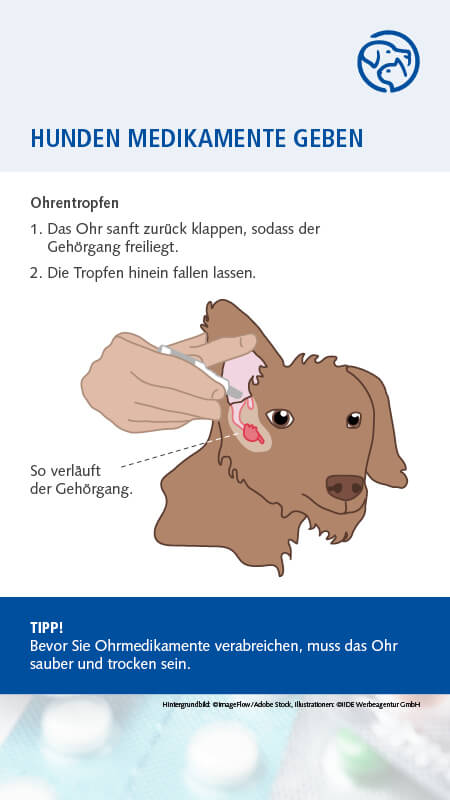

Wird ein Befall mit Ohrmilben vermutet, ist der erste Schritt immer der Besuch bei einer Tierärztin oder einem Tierarzt. Wird der Verdacht auf Ohrmilben bestätigt, ist eine gezielte und konsequente Behandlung notwendig, um Folgeerkrankungen wie Entzündungen oder Sekundärinfektionen zu verhindern. Die Therapie erfolgt dabei in mehreren Schritten.

Zunächst wird das betroffene Ohr meist vorsichtig gereinigt. Dabei werden übermäßiges Ohrenschmalz, Milbenreste und entzündliches Sekret entfernt, um die Wirksamkeit der nachfolgenden Behandlung zu verbessern. In vielen Fällen ist das bereits eine erste Erleichterung für den Hund.

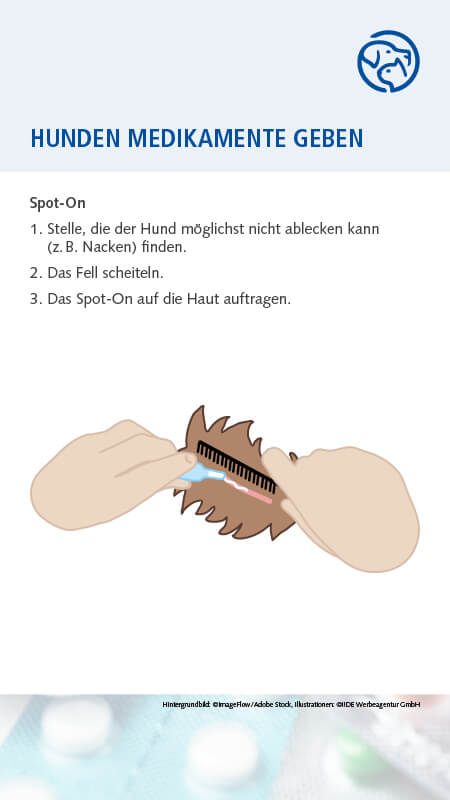

Das Ziel der folgenden Therapie ist eine effektive Bekämpfung der Milben und die Linderung von Schmerzen, Juckreiz und Entzündung. Dies kann über Ohrentropfen, Spot-on-Präparate und auch Tabletten gelöst werden. Haben sich bereits Bakterien und / oder Pilze im Hundeohr angesiedelt, müssen auch diese mit Antibiotika bzw. pilzabtötenden Mitteln (Antimykotika) behandelt werden.

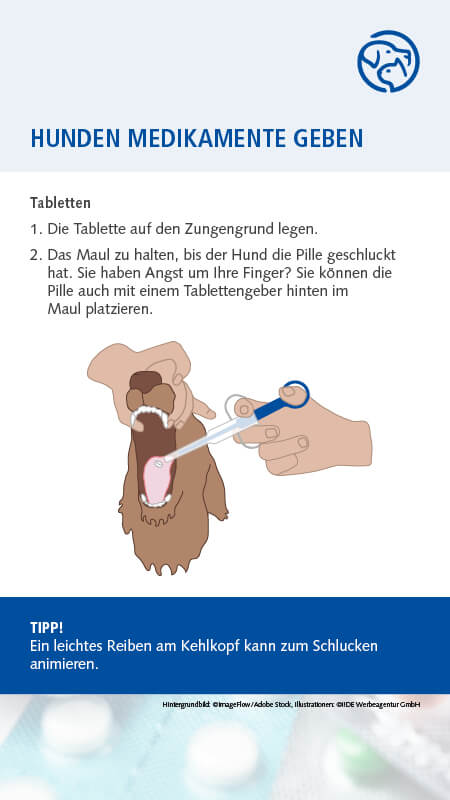

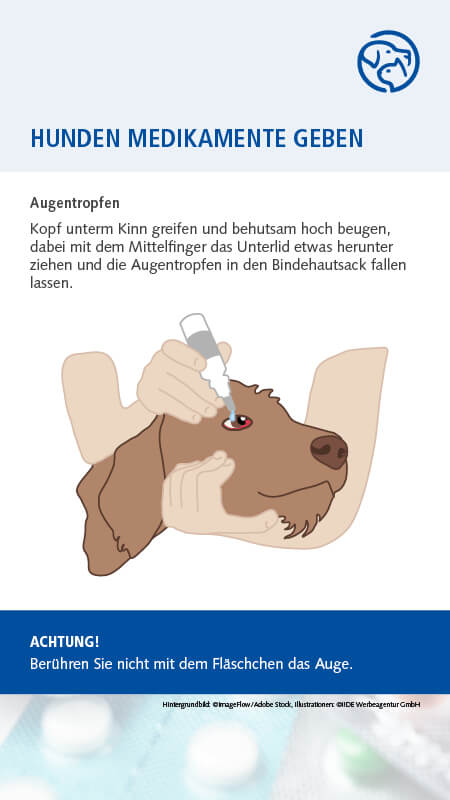

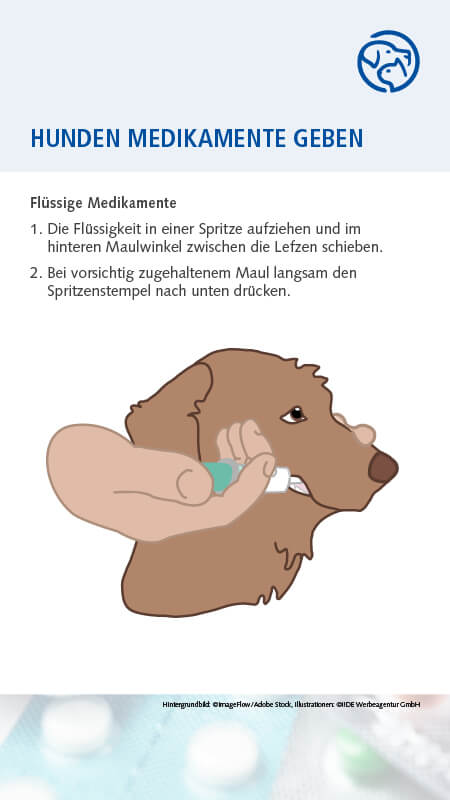

Kostenloser Download: So verabreichen Sie Ihrem Hund Medikamente

Die Behandlung dauert in der Regel zwei bis vier Wochen, je nach Schwere des Befalls. In komplizierten Fällen kann es bis zur kompletten Ausheilung auch noch länger dauern. Wichtig ist, den Haushalt gründlich zu reinigen und die Anwendung genau nach tierärztlicher Anweisung durchzuführen. Brechen Sie sie auf keinen Fall vorzeitig ab, auch dann nicht, wenn die Symptome bereits nachlassen. Denn Milbeneier können mehrere Wochen überleben und später erneut Beschwerden verursachen.

Wichtig während der Behandlung:

- Alle Tiere im Haushalt sollten kontrolliert und mitbehandelt werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen.

- Regelmäßige, vorsichtige Ohrreinigung nach tierärztlicher Anleitung (!) kann den Heilungsprozess unterstützen. Lassen Sie sich von Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt zeigen, wie Sie vorgehen, ohne Verletzungen am Ohr zu riskieren.

- Umgebungshygiene nicht vergessen: Waschen Sie Decken, Kissen, Spielzeug und Bürsten gründlich, um eine Wiederansteckung zu verhindern.

Gibt es mögliche Komplikationen bei der Behandlung?

Auch wenn die Behandlung meist gut verläuft, können in Einzelfällen Komplikationen auftreten.

Zu den häufigsten Komplikationen gehören:

- Reizungen oder Schmerzen bei der Ohrreinigung oder beim Einträufeln von Medikamenten, insbesondere bei stark entzündetem Gewebe oder schmerzempfindlichen Hunden.

- Allergische Reaktionen auf Inhaltsstoffe der verabreichten Medikamente.

- Rückfälle, wenn die Behandlung zu früh abgebrochen wird oder Milbeneier überleben und nach dem Schlüpfen erneut Beschwerden verursachen.

- Begleitinfektionen mit Bakterien oder Hefepilzen, die das Ohr zusätzlich belasten und eine erweiterte oder angepasste Therapie notwendig machen.

Um Komplikationen möglichst zu vermeiden, ist es wichtig, bei ungewöhnlichen Reaktionen oder anhaltenden Symptomen umgehend tierärztlichen Rat einzuholen.

Können Ohrmilben beim Hund vorgebeugt werden?

Ja, mit einigen einfachen, aber konsequent umgesetzten Maßnahmen können Sie Ihren Hund vor Milben schützen.

1. Sauberkeit und Hygiene im Alltag:

- Hundebett, Decken und Bezüge regelmäßig bei mindestens 60 °C waschen.

- Spielzeuge, Bürsten und Pflegeutensilien regelmäßig reinigen und gegebenenfalls desinfizieren.

- Pflegezubehör möglichst nicht mit anderen Tieren teilen.

2. Regelmäßige Ohrenkontrolle:

- Einmal pro Woche einen kurzen Blick in die Ohren werfen und auf Rötungen, Sekret oder Geruch achten.

- Bei Hunden mit Hängeohren besonders gründlich kontrollieren, da hier weniger Luftzirkulation besteht.

- Besonders wichtig auch bei Hunden, die viel baden. Bei ihnen kann sich schneller ein feucht-warmes Milieu entwickeln, insbesondere bei Hunden mit Hängeohren.

3. Parasitenprophylaxe nach Rücksprache mit der Tierarztpraxis:

- Spot-on-Präparate mit Milbenwirkung können das Risiko deutlich senken.

- Alternativ: Tabletten mit breitem Wirkungsspektrum (zum Beispiel gegen Flöhe, Zecken, Milben und Würmer).

4. Neue Tiere vorsorglich untersuchen lassen:

- Neu aufgenommene Vierbeiner sollten vor dem Einzug tierärztlich untersucht werden.

- Auch Hunde aus dem Tierschutz oder aus Tierheimen sollten gezielt auf Ohrmilben kontrolliert werden.

Mit etwas Routine und einem wachsamen Blick lassen sich viele Fälle vermeiden – oder so früh erkennen, dass eine unkomplizierte Behandlung möglich ist.

FAQ – Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ohrmilben beim Hund

In der Regel dauert die Behandlung 2 bis 4 Wochen, manchmal auch länger – abhängig vom eingesetzten Präparat und dem Schweregrad des Befalls.

Nein. Ohne Behandlung vermehren sich die Milben weiter und können langfristig Entzündungen, Gehörschäden und chronische Beschwerden verursachen.

Ja. Wird die Behandlung zu früh abgebrochen, die Umgebung nicht gründlich gereinigt oder andere Tiere im Haushalt nicht mitbehandelt, kann es zu einer Reinfektion kommen.

Erhält der Hund im Anschluss keine regelmäßige Parasitenprophylaxe, kann er sich auch neu mit Ohrmilben infizieren.

Sicherheit bietet nur eine tierärztliche Kontrolle mit Ohrabstrich. Auch wenn die Symptome abklingen, können noch Milben oder Eier im Gehörgang vorhanden sein.

Nein, es besteht keine Meldepflicht. Dennoch sollte der Befall ernst genommen und zeitnah tierärztlich behandelt werden, um Komplikationen zu vermeiden.

Ja. Ohrmilben sind hoch ansteckend – auch für Katzen oder andere Hunde. Alle Tiere im direkten Kontakt sollten daher untersucht und gegebenenfalls mitbehandelt werden.

Nein. Während der Behandlung und bis zur tierärztlich bestätigten Ausheilung sollte der Hund keinen Kontakt zu anderen Tieren haben, um eine Weiterverbreitung zu verhindern.

Nein. Hausmittel können den Zustand eher verschlimmern und reichen nicht aus, um Milben zuverlässig abzutöten. Es sollte immer eine tierärztlich empfohlene Behandlung erfolgen.